・今回は、エフェクトメッシュを作る時に気にしている三角ポリゴンの扱いについてのメモです

※視認しやすいように、アルファを色に繋いでいます。

黒い部分がアルファ消ししている部分になります。

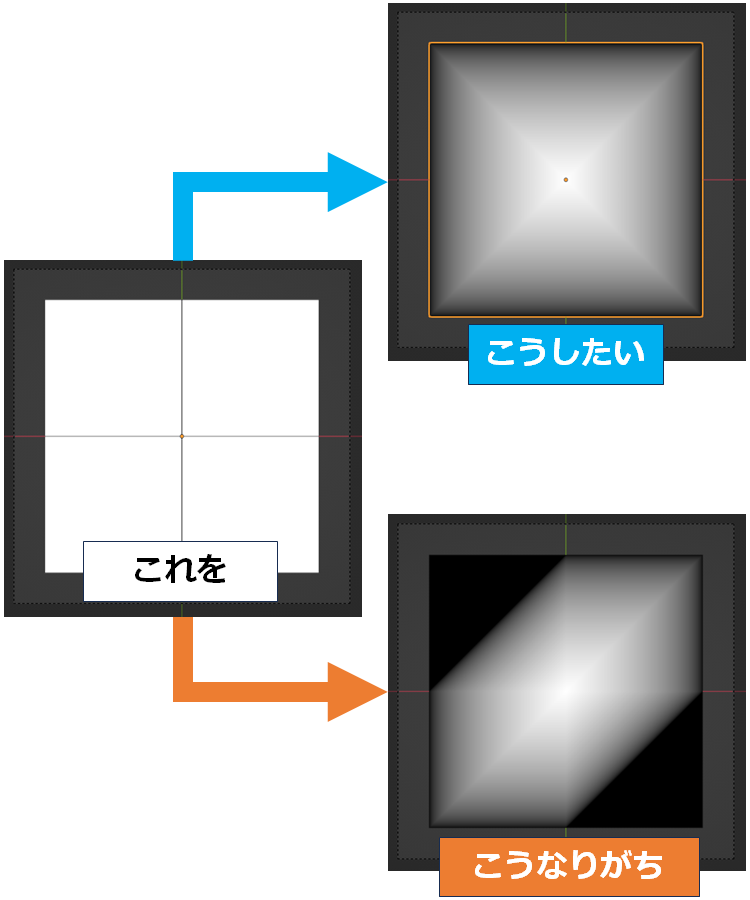

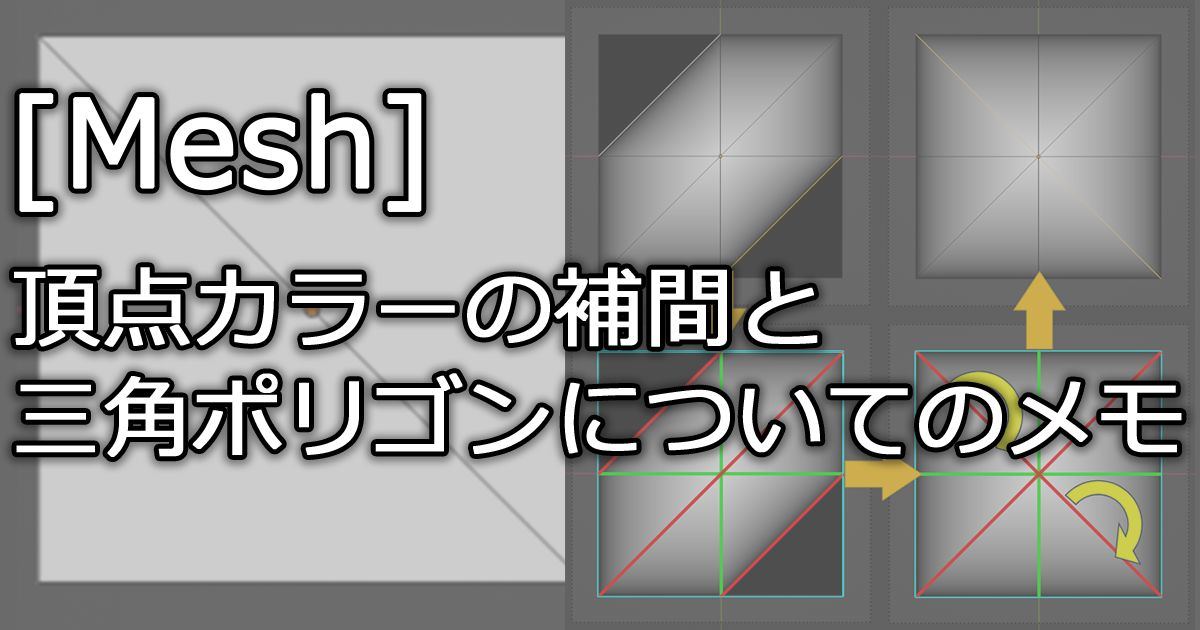

■ローポリゴンで頂点カラーアルファの形が狙い通りにいかない事がある

・タテヨコ3*3頂点で構成されたこちらのメッシュを、中央を残して周囲に頂点アルファを入れたい場合があるとします。

上の図のようにしたいのですが、実際に周囲を消していくと、下の図のような形になってしまう事が度々あります。

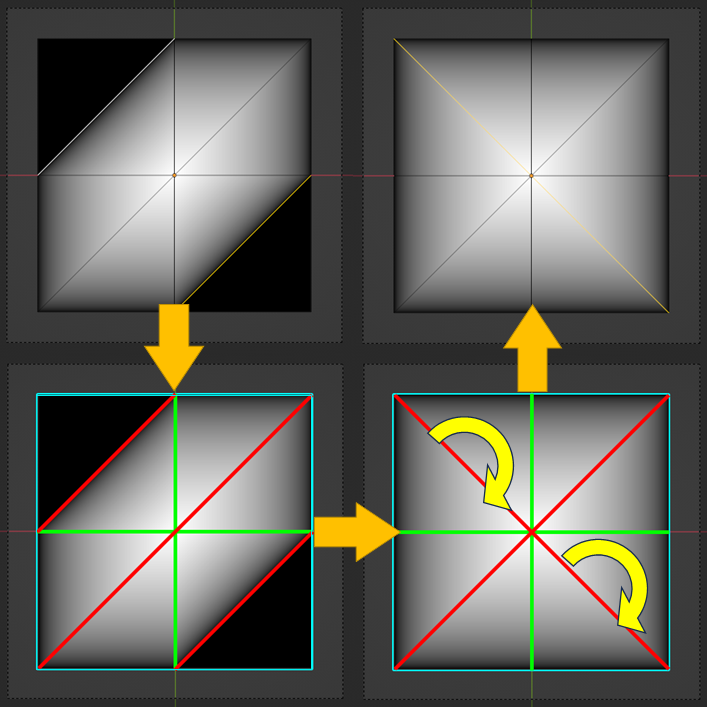

■対策:三角ポリゴン化して、問題の部分の辺の入りを直す

・このような場合、ポリゴンの自動分割の処理が、この様に扱われているという事が予想されます。

ポリゴンの自動分割は、面のねじれ具合にもよりますが、基本的に同平面にある場合は一頂点に極にならないよう分散させる傾向があるようです。

ですので今回の場合、ポリゴンを三角化して、問題の部分の辺の入り方を反対にしてあげると解決します。

■補足考察

・ここでは、何故そうなるかについて、もう少し掘り下げて考えてみたいと思います。

※筆者の感覚的な解釈なので、厳密には異なる部分があるかも知れませんが、ご了承ください。

・前提として、CGのポリゴンは、内部的には三角ポリゴンとして扱われるという特性があります。

その為、制作時には四角形でも、処理としては二つの三角ポリゴンが組み合わさったものとして扱われます。

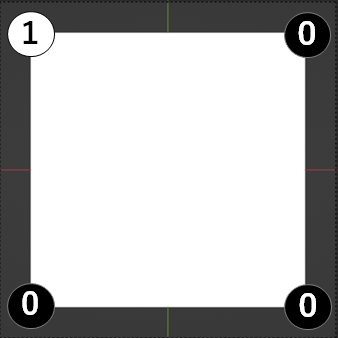

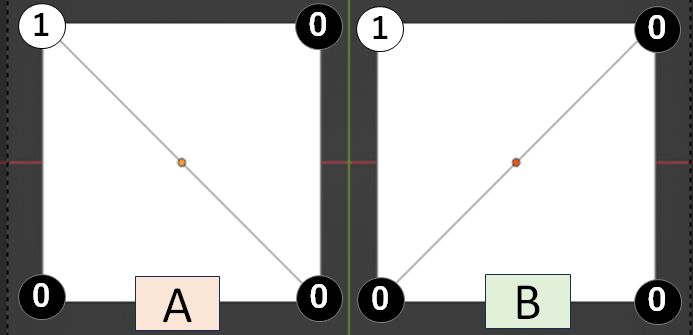

・そのことを踏まえた上で、次は頂点カラーアルファの補間について、4頂点のシンプルな板ポリゴンを例に見てみましょう。

まず、四角形の4頂点のうち、一つが1,残り3つが0の状態と考えます。

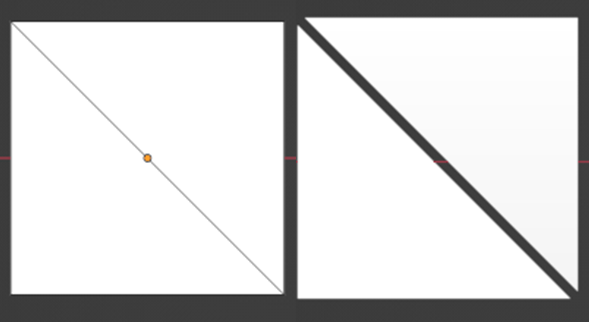

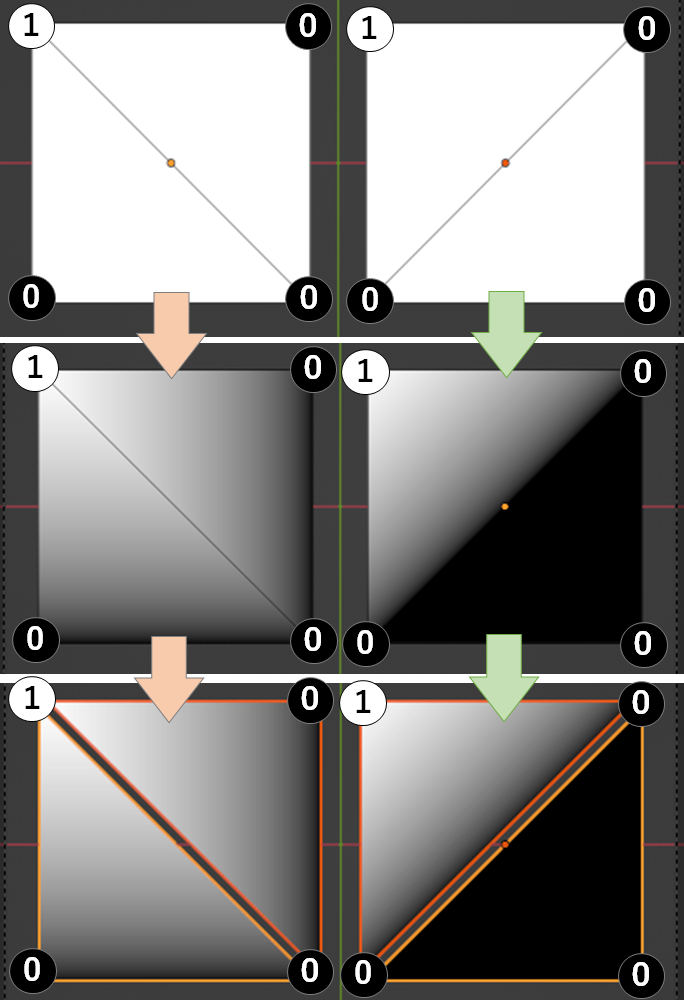

・四角形が自動分割で三角ポリゴン2枚にするべく辺が入れられる時、以下の2パターンのどちらかになります。

・この時、Aの割り方の場合は、全ての辺が1-0となり、補間グラデーションを得られます。

しかし、Bの割り方になった時は、片方の三角ポリゴンの全ての頂点が0となってしまいます。

こうなると、アルファで全く見えないポリゴンが生まれてしまい、ポリゴン的にも描画的にも勿体ないエリアとなってしまいます。

ですので、手動で三角ポリゴンにして辺の位置をAの形に直してしまえば、この現象は回避できます。

・個人的には、三角ポリゴン化する際は、それまでの四角形メッシュを複製して取って置き、三角ポリゴン化とは分けて行うのが良いと考えています。

後々に大元のメッシュのハイポリ、ローポリ化が必要になった際は、四角形ポリゴンの方が分割やサブディビジョンでの調整がやりやすいためです。

基本的には四角形で成形、頂点カラー入力まで行い、頂点カラーの形状で違和感があった時に、最後の工程として、手動での三角ポリゴン化を検討していただくのが良いかと思われます。

・今回は以上となります。

ローポリゴンメッシュを作る際、頂点カラー・アルファが思ったようにならない場合などに、この情報がなにか解決のヒントになれば幸いです。

コメント